*** ড. মিল্টন বিশ্বাস ***

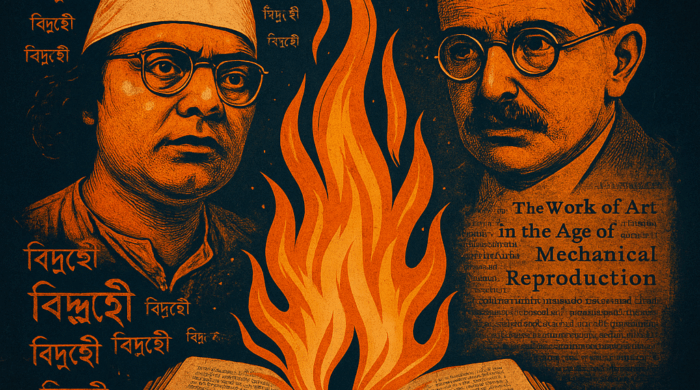

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কাজী নজরুল ইসলামকে(১৮৯৯-১৯৭৬) কেবল ‘বিদ্রোহের কবি’ হিসেবে সীমাবদ্ধ করে দেখা একটি সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁর সৃজনশীলতা কেবল সামষ্টিক সংগ্রাম বা জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রকাশই নয়, বরং তা ব্যক্তিগত সংকট, নন্দনতাত্ত্বিক সন্ধান এবং ভাষার অভিনবত্বে সমৃদ্ধ এক জটিল শিল্পভুবন। তিনি আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম অগ্রপথিক। ড. সলিমুল্লাহ খান নজরুলের এই বহুমাত্রিকতাকে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন পাশ্চাত্য দার্শনিক ও সমালোচক বাল্টার বেনিয়ামিনের(১৮৯২-১৯৪০) ‘অরা’ (Aura) তত্ত্বের আলোকে—যেখানে শিল্পকর্মের ঐতিহ্যগত ‘মহিমা’ বা রহস্যময়তা আধুনিক যুগে ভেঙে পড়ে, জন্ম দেয় নতুন এক নান্দনিক সম্ভাবনার। বাল্টার বেনিয়ামিনের চিন্তাধারায় সাহিত্যের আধুনিকতা(modernity) একটি জটিল ও গভীর বিষয়, যা বিশেষভাবে তাঁর The Work of Art in the Age of Its Technological Reproduccibility(১৯৩৬) এবং Charles Baudelaire: A Lyric Poet in the Age of High Capitalism (১৯৩৯) রচনায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর কাছে সাহিত্যের আধুনিকতা হলো প্রযুক্তি, পুঁজিবাদ ও ঐতিহাসিক সংকটের সম্মিলিত প্রভাবের ফল। সাহিত্য এখন আর শুধু সৌন্দর্যের বস্তু নয়, বরং তা সমাজের দ্বন্দ্ব, বিচ্ছিন্নতা এবং সম্ভাবনার আখ্যানবাহক। তিনি বলেছেন-‘‘যা যান্ত্রিক পুনরুৎপাদনের যুগে বিলীন হয়ে যায় তা হলো শিল্পকর্মের ‘মহিমা’…এমনকি একটি শিল্পকর্মের সবচেয়ে নিখুঁত পুনরুৎপাদনেও একটি উপাদানের অভাব থাকে: সময় এবং স্থানে এর উপস্থিতি, যেখানে এটি ঘটে সেখানে এর অনন্য অস্তিত্ব।’’১ -এই উদ্ধৃতির সূত্রে বলা যায়, বাল্টার বেনিয়ামিনের ‘অরা’ (Aura) তত্ত্বটি মূলত ভিজ্যুয়াল আর্ট ও শিল্পকর্মের প্রসঙ্গে প্রবর্তিত, কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক এবং কার্যকর তা সলিমুল্লাহ খান সাহিত্য সমালোচনায় দেখিয়ে দিয়েছেন।

সাহিত্যে ‘অরা’ টেক্সটের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট, লেখকের অবস্থান, ভাষার গাম্ভীর্য এবং পাঠকের সঙ্গে টেক্সটের দূরত্ব বা বিশেষ সম্পর্ককে নির্দেশ করে। একটি সাহিত্যকর্ম তার রচনাকালে যে তাৎপর্য ও একক অনুষঙ্গ তৈরি করে, তা তার ‘অরা’–এর মূল আধার। যেভাবে একটি কবিতা বা উপন্যাস বারবার পুনরায় আবৃত্তি, অনুবাদ বা পরিবেশনের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছায়, সেই প্রক্রিয়ায় তার ‘অরা’ ক্ষয় বা পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়। তবে বেনিয়ামিনের দৃষ্টিতে, এই পুনরুৎপাদনের ফলে সাহিত্যকর্মের ‘অরা’ হারানো অর্থে তার সাংস্কৃতিক ক্ষমতা ও প্রভাবের সংকোচন নয়; বরং এটি একটি নতুন ধরনের গণসংস্কৃতির উন্মোচন, যা পাঠক ও সমাজের সঙ্গে সাহিত্যিক সংযোগের পরিসর প্রসারিত করে। সুতরাং, বাল্টার বেনিয়ামিনের ‘অরা’ (Aura) তত্ত্ব আধুনিক সাহিত্যের বিশ্লেষণে একটি শক্তিশালী তাত্ত্বিক কাঠামো প্রদান করে, যা আমাদেরকে সাহিত্যের ঐতিহাসিকতা, পুনরুৎপাদন ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রসঙ্গগুলো গভীরভাবে বোঝার সুযোগ করে দেয়। এই তত্ত্বের আলোকে নির্দিষ্ট সাহিত্যকর্মের ‘অরা’–র অস্তিত্ব, তার ক্ষয় বা পুনর্জন্মের প্রক্রিয়া এবং এর রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রভাব বিশ্লেষণ করা আধুনিক সাহিত্যসমালোচনার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

২.

বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী অঙ্গনের উজ্জ্বল নক্ষত্র, সাহিত্য বিশ্লেষণে নতুন পথের অন্বেষী, যুক্তি-বিবেচনায় মুক্ত মনের অধিকারী অধ্যাপক ড. সলিমুল্লাহ খানের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশের সূচনা করা যায়। তিনি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে লিখেছেন-‘‘কাজী নজরুল ইসলামকে কখনো কখনো ‘মুসলমান কবি’ বলা হইলেও তিনি শুদ্ধ মুসলমানের কবি ছিলেন না। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষ আধুনিক বাংলা কবিতার আবাহনে তিনি উদ্বোধকের কিংবা অগ্রপথিকের ভূমিকাও পালন করিয়াছিলেন। কাজী আবদুল ওদুদ হয়ত এ সত্যে সন্দিহান ছিলেন কিন্তু তাঁহার একান্ত অনুরাগী আবদুল কাদির মনে করিতেন, ‘অতি- আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিবর্তনে’ নজরুল ইসলাম ‘পুরোধার ভূমিকা’ গ্রহণ করিয়াছিলেন।’’(খান, ২০২২: ২৩)

‘আধুনিক বাংলা কবিতার আবাহনে তিনি উদ্বোধকের কিংবা অগ্রপথিকের ভূমিকাও পালন করিয়াছিলেন’- এই সিদ্ধান্ত সলিমুল্লাহ খানের এবং তিনি নজরুলকে ‘অরা’ তত্ত্বের আলোকে পাঠকের সামনে বৌদ্ধিক পরিসরে উপস্থাপন করেছেন যা নিঃসন্দেহে নতুন।

২০১৮ সালের নভেম্বর কিংবা ডিসেম্বরে কলকাতায় একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে ‘নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা’ বক্তৃতায় সলিমুল্লাহ খান জার্মান তত্ত্বজ্ঞানী বাল্টার বেনিয়ামিনের ‘অরা’ প্রসঙ্গটি উপস্থাপন করেন। কবিতার আধুনিকতা, সাহিত্যিক প্রভাব এবং নজরুলের অবদান নিয়ে আলোচনায় এই তাত্ত্বিক প্রতিপাদ্য ছিল অভিনব যা বাংলা সাহিত্যে নজরুল মূল্যায়নে স্বাতন্ত্র্যের সূচনা করে। তখনকার দর্শক-শ্রোতা সলিমুল্লাহ খানের স্টাইল এবং অবস্থান যে প্রচলিত আখ্যানগুলিকে চ্যালেঞ্জ করে, যা প্রায়শই প্রতিষ্ঠিত দৃষ্টিভঙ্গির বাইরের-তা বুঝতে সক্ষম হন।

২০২২ সালে প্রকাশিত ‘ঠাকুরের মাৎস্যন্যায় : ভাষা-শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা’ শীর্ষক গ্রন্থের ‘ঠাকুরের মাৎস্যন্যায়’, ‘ভাষা-শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা: রবীন্দ্রনাথের সাধনা’ এবং ‘নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা’ – এই তিন প্রবন্ধে বেনিয়ামিনের ‘অরা’ সাহিত্য বিশ্লেষণে ও নজরুলের গুরুত্ব অনুধাবনে বারবার রেফারেন্স হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই তাত্ত্বিক বিবেচনা ও বোধ এবং বিশ্লেষণ ২০২৩ সালের আগস্টে ‘আধুনিকতার মহিমায় বেনিয়ামিন ও কাজী নজরুল’ শীর্ষক বক্তৃতা পর্ব-০৩ হিসেবে ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করা হলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার জন্ম হয়। বিশেষত নজরুল সম্বন্ধে গতানুগতিক ধারার বাইরে তার ব্যাখ্যা ও যুক্তি পাঠক-শ্রোতার মস্তিষ্কে অগ্নি প্রজ্বলন করে। মনে রাখতে হবে, সলিমুল্লাহ খান ইউটিউব জুড়ে জীবন্ত কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছেন। বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী হিসেবে তিনি সাধারণ এবং বোদ্ধা উভয় শ্রেণির দর্শক-শ্রোতার কাছে নতুন চিন্তার খোরাক জুগিয়ে চলেছেন। ‘অরা’ বিষয়ে ইউটিউব প্ল্যাটফর্ম-এ আপলোডকৃত বক্তৃতাগুলোর অভিনবত্ব বাংলা সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্বের শিক্ষার্থীদের চিন্তার জগতকে আলোড়িত করেছে।

‘আধুনিকতার মহিমায় বেনিয়ামিন ও কাজী নজরুল’ শীর্ষক বক্তৃতার মূল বিষয় আধুনিকতার ধারণা, বেনিয়ামিন ও কাজী নজরুলের সৃজনশীলতা এবং রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে সম্পর্ক ও তাৎপর্য। বক্তা সলিমুল্লাহ খান আধুনিকতার বিভিন্ন দিক এবং তা কীভাবে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে প্রভাবে ফেলে, তার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে বিষয়ের গভীরে দৃষ্টি দিয়েছেন। তিনি বিশেষ করে বেনিয়ামিনের চিন্তা ও নজরুলের সাহিত্যের মাধ্যমে আধুনিকতার নতুন পথ দেখানোর বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপন করেছেন।

গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধ এবং সলিমুল্লাহ খানের বক্তব্যের প্রভাব বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তার বক্তৃতার মধ্য দিয়ে আধুনিকতা, বেনিয়ামিন এবং কাজী নজরুলের চিন্তাধারা ও সৃজনশীলতার সংমিশ্রণ আমরা দেখতে পাই, যা বর্তমান সমাজ ও সংস্কৃতির জন্য নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে। তিনি আধুনিকতার মহিমা তুলে ধরে, সেসঙ্গে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে কাজী নজরুলের শক্তি ও প্রতিরোধের মূল্যায়ন করেছেন। এর ফলে পাঠক, শ্রোতা ও দর্শকের মধ্যে আধুনিকতা ও সমকালীন সামাজিক পরিবর্তনের গুরুত্ব নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়; সলিমুল্লাহ খানের বক্তব্য নানা দিক থেকে উজ্জীবিত করে। বলাবাহুল্য, তার বক্তব্য প্রভাবশালী এবং উদ্বুদ্ধকারী, যা বিশেষত বুদ্ধিজীবী শিক্ষার্থী ও সৃজনশীল ব্যক্তিদের মাঝে আধুনিকতার ধারণা ও বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট করতে সহায়ক।

৩.

ড. সলিমুল্লাহ খান তাঁর তাত্ত্বিক বাস্তবতায় কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যিক আধুনিকতার পাঠে এবং সাহিত্যের অন্যান্য বিবেচনায় বাল্টার বেনিয়ামিনের ‘অরা’ বা ‘মহিমা’ ধারণাকে আকর্ষণীয়ভাবে যুক্ত করেছেন। বেনিয়ামিন তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ The Work of Art in the Age of Its Technological Reproduccibility-এ ‘অরা’ (Aura) বা মহিমা নিয়ে লিখেছেন-That which withers in the age of mechanical reproduction is the aura of the work of art. This is a symptomatic process whose significance points beyond the realm of art. অর্থাৎ, প্রযুক্তির বিকাশে শিল্পের সেই ঐকান্তিক, স্বকীয় উজ্জ্বলতা—‘অরা’—ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যায় বা মহিমার অবসান হয়। বেনিয়ামিনের আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি হলো২-

ক) অরা হল এক ধরনের স্বতন্ত্র দূরত্বের ঘটনা, তা যত কাছাকাছিই হোক না কেন।

খ) ‘খাঁটি’ শিল্পকর্মের স্বকীয় মূল্য নিহিত রয়েছে ঐতিহ্যের বুননে এর প্রোথিত থাকায়। ‘খাঁটি’ শিল্পকর্ম অনন্য কারণ এটি এখানে ও এখন উপস্থিত রয়েছে।

গ) মূলকর্মের উপস্থিতিই খাঁটিত্বের ধারণার পূর্বশর্ত।

ঘ) কোনো শিল্পকর্মে আমাদের নিজেদেরকে প্রতিফলিত দেখা, তাতে অর্থ আরোপ করা বা শারীরিকভাবে অনুভব করা—এসবই নির্ভর করে অরার উপর। অরা কেবল শিল্পকর্মের ইতিহাসের চিহ্ন নয়, বরং এর অনন্য অস্তিত্ব থেকে বিকিরিত গুণ।

ঙ) চলচ্চিত্র ও ফটোগ্রাফি বস্তু থেকে অরা অপসারণ করে, কারণ প্রজননের মাধ্যমে দর্শক চিত্রের দৃষ্টিকোণ ও প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

চ) সকল শিল্পকর্ম… তাদের অরাযুক্ত উপস্থিতির মাধ্যমেই তাদের খাঁটিত্ব অর্জন করে।

ছ) অভিজ্ঞতা আসলে দরিদ্র হয়ে পড়ছে যা অভিজ্ঞতা হিসেবে গণ্য হয়। ক্রমশ বেশি শোনা যায়, ‘আমি আগেও তা করেছি;’ ফলে সবকিছু নিজের সদৃশ হয়ে উঠছে।

‘দ্য ওয়ার্ক অফ আর্ট ইন দ্য এজ অফ ইটস টেকনোলজিক্যাল রিপ্রোডিসিবিলিটি’ প্রধানত লেখা ১৯৩৫-১৯৩৬ সালে তীব্র প্রযুক্তিগত ও রাজনৈতিক উত্থানের(যেমন, সিনেমার উত্থান, ফ্যাসিবাদ) সময়কালে, বেনিয়ামিনের প্রবন্ধটি গণমাধ্যম কীভাবে সংস্কৃতিকে গণতন্ত্রীকরণ করতে পারে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কীভাবে কাজে লাগাতে পারে সে সম্পর্কে উদ্বেগের প্রতিফলন ঘটায়। প্রবন্ধটি আধুনিকতা, পুঁজিবাদ এবং নতুন মিডিয়া প্রযুক্তির প্রভাব সম্পর্কে ব্যতিক্রমী মতামতের দ্বারাও উদ্ভাসিত।

প্রসঙ্গত বাল্টার বেনিয়ামিন ‘অরা’ বলতে বোঝান শিল্পকর্মের একধরনের অবিনাশী, স্থাপনাগত মাহাত্ম্য—যা মূলত প্রযুক্তি ও পুনর্নির্মাণের যুগে হারাতে থাকে। এক সময়ে শিল্পকর্ম ছিল একান্তই উপলব্ধির বিষয়, যেখানে উপস্থিত থাকার সংকট বা মুহূর্তের তাৎপর্য ছিল অপরিহার্য। আর শিল্প যখন যান্ত্রিক পুনরুৎপাদনের যুগে প্রবেশ করে, তখন তার একান্ত সৌন্দর্য ও অনন্যতার অনুভব—‘অরা’—ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে যায়। উপরন্তু আধুনিকতার সংকট নিয়েও বেনিয়ামিন চিন্তা করেছেন।

সলিমুল্লাহ খানের একাধিক প্রবন্ধ এবং বক্তৃতায় বেনিয়ামিনের এই অরা-তত্ত্ব সাহিত্যের কাব্যভাষার নতুনত্ব, স্বকীয়তা ও আধুনিকতা বিশ্লেষণ করার জন্য সূত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, নজরুলের কবিতায় ব্যক্তিগত সত্তা, স্বকীয় বিদ্রোহ এবং শিল্পের অকৃত্রিমতা এক ধরনের ‘অরা’ নির্মাণ করে। তাই, বেনিয়ামিনের ধারণা অনুসারে যেটা তথাকথিত আধুনিক যান্ত্রিক পুনরুৎপাদনের যুগে ক্ষয়ে যায় বা অবসান হয়, নজরুলের কবিতায় সেটা আবার নতুনভাবে জীবন্ত হয়ে ওঠে। লেখক দেখিয়েছেন, নজরুল, রবীন্দ্রনাথ এবং পাশ্চাত্য আধুনিকতার (বিশেষত বোদলেয়ার ও বেনিয়ামিন) আলোচনার ভিতর দিয়ে আধুনিকতার সংকট ও সম্ভাবনা ঘিরে বাংলা কবিতার নবজন্মের প্রসঙ্গ হাজির হয়েছে। গবেষক ও প্রাবন্ধিক সলিমুল্লাহ খানের গ্রন্থভুক্ত বিভিন্ন প্রবন্ধ থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি লক্ষণীয় :

ক) ‘কাজী নজরুল ইসলাম কবিতা রচনার যে আদর্শকে ‘চিরকেলে বাণী’ পরিচয়ে ধিক্কার দিয়াছিলেন সে আদর্শকেই ফ্যাসিস্ট মতাদর্শের ধারক বলিয়া নিন্দা জানাইয়াছেন জার্মান তত্ত্বজ্ঞানী বাল্টার বেনিয়ামিন। বেনিয়ামিন অবশ্য লিখিতেছিলেন নজরুলের প্রায় এক যুগ পর, ১৯৩৫-৩৯ সাল নাগাদ (দ্রষ্টব্য, বেনিয়ামিন ২০১০; বেনিয়ামিন ২০০২; বেনিয়ামিন ২০০৬)। এই যোগাযোগ নিতান্ত কাকতালীয় বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই।

বেনিয়ামিন তাঁহার ন্যূনাধিক প্রসিদ্ধ প্রবন্ধটি শেষ করিয়াছেন একপ্রস্ত সংবাদ জানাইয়া। ফ্যাসিস্ট মতাদর্শ আবেগ ও অনুভূতির আশ্রয় লয়। আবেগ শিল্পের জায়গা দখল করে। আর তাহার জওয়াবে শ্রমিকশ্রেণির মতাদর্শে শিল্প ও সাহিত্য রাষ্ট্রের আকার ধারণ করে। শিল্পই আবেগের জায়গা দখল করে।

ফ্যাসিস্ট মতাদর্শের আরেক হাতিয়ার ‘অমর কাব্য’ নামক ধারণা। অমর কাব্য ও চিরকেলে বাণী প্রভৃতি ধারণাই মেহনতজীবী মানুষের মানবিক অধিকার কাড়িয়া লওয়ার মোক্ষম হাতিয়ার হইয়া ওঠে। সে কারণেই ফ্যাসিপন্থী রাজনীতি এইসব ধ্যানধারণার আশ্রয় গ্রহণ করে। বাল্টার বেনিয়ামিনের এই বিচারটা এতদিনে অনেকেরই মনে হইতেছে অকাট্য। এই জায়গায় নজরুল ইসলামের মহত্ত্ব অধিক স্পষ্ট হয়।

বেনিয়ামিন আরো দুই ধারণার সহিত ফ্যাসিস্ট মতাদর্শের আত্মীয়তা আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহাদের নাম যথাক্রমে ‘অপার্থিব সৃষ্টিশীলতা’ আর ‘অলৌকিক প্রতিভা’। এই দুই ধারণার অবারিত প্রয়োগ যে বিপর্যয়ের সূচনা ঘটাইতে পারে সে কথা স্মরণ করাইয়া দিতেও ভোলেন নাই বেনিয়ামিন।

আগের কোন প্রস্তাবে নজরুল ইসলাম যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার অর্থও এতদিনে ফুরাইয়া যায় নাই। সেই অর্থ বেনিয়ামিন যে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার স্বগোত্র—প্রকৃত প্রস্তাবে অগ্রজ। ‘অলৌকিক প্রতিভা বা জিনিয়াস নহে, অভিজ্ঞতাই শিল্পের জননী’– নজরুল ইসলামের বক্তব্য এই প্রস্তাবের কম যায় না।’(খান, ২০২২ : ৬-৭)

খ) ‘ঠাকুর সততার সহিত লিখিয়াছেন: একজন য়ুরোপীয় আর্টিস্টকে একদিন বলেছিলুম যে, ইচ্ছা করে ছবি আঁকার চর্চা করি, কিন্তু আমার দৃষ্টি ক্ষীণ ব’লে চেষ্টা করতে সাহস হয় না। তিনি বললেন, ‘ও ভয়টা কিছুই নয়, ছবি আঁকতে গেলে চোখে একটু কম দেখাই দরকার; পাছে অতিরিক্ত দেখে ফেলি এই আশঙ্কায় চোখের পাতা ইচ্ছে ক’রেই কিছু নামিয়ে দিতে হয়। ছবির কাজ হচ্ছে সার্থক দেখা দেখানো; যারা নিরর্থক অধিক দেখে তারা বস্তু দেখে বেশি, ছবি দেখে কম।’(ঠাকুর ১৪২২ : ৫০৯)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই প্রস্তাবের সমর্থন পাই তাঁহার প্রায় সমকালীন জার্মান বাল্টার বেনিয়ামিনের লেখাতেও। বেনিয়ামিন চিত্রকরের সহিত তুলনা করিয়াছেন জাদুকর বা ঝাড়ফুঁক দেওয়া বৈদ্য কিংবা ওঝার। জাদুকর আর চিত্রকর উভয়েই রোগী বা বস্তুকে খানিক দূর হইতে দেখিবেন বৈকি। অন্যদিকে চলচ্চিত্রকার, আলোকচিত্রকার কিংবা শল্যচিকিৎসকও বস্তুর কিংবা রোগীর ভিতরটা দেখিতে কি আরো কাছে আসিতে গ্রীবা উঁচু করিয়া থাকেন।

তাঁহারা কে কি দেখেন তাহার ব্যবধান এক কথায় আকাশ-পাতাল। জাদুকর দেখেন আকাশ। রবীন্দ্রনাথ কবিকে এই দলে ফেলিলেন। বলিলেন তিনি ‘জমিদার’ যতটা, তাহার বেশি ‘আসমানদার’। মহাজনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমরাও বলিতে পারি চলচ্চিত্রকার, আলোকচিত্রকার কিংবা শল্যচিকিৎসক একেকজন পাতালদার।

বেনিয়ামিন সেই সময়— ১৯৩৫ হইতে ১৯৩৯ সালের মধ্যে— বলিয়াছিলেন, ‘দুই জাতীয় ছবির প্রভেদ আকাশ-পাতাল। চিত্রকরের ছবি সবটুকু একসঙ্গে দেখে। আর চলচ্চিত্রকারের ছবি দেখে খণ্ড খণ্ড করিয়া। তারপর ছবির নানান টুকরা জোড়া দেয় নয়া কানুন বাঁধিয়া’(বেনিয়ামিন ২০০২: ১১৫-১৬; বেনিয়ামিন ২০০৬: ২৬৩-৬৪)।’(খান, ২০২২: ৪৪-৪৬)

গ) ‘আমরা অন্যত্র দেখিয়াছি, শিল্পকলা আর সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণাও সর্বজনীন সত্য নহে, তাহাও বিশেষ ধারণাই। নির্বিশেষ কি চিরন্তন ধারণা বলিয়া আদতে কিছু নাই।

বাল্টার বেনিয়ামিন দেখাইয়াছেন, কিছু কিছু ধারণার উপর ভর করিয়া এয়ুরোপে ফ্যাসিবাদ— যাহার একটা অর্থ ‘চিত্তাকর্ষক’– মতবাদটা ডাঙ্গা পাইয়াছিল। আমরা জানি ফ্যাসিবাদের ‘ফ্যাসি’ আর ইংরেজি ‘ফ্যাসিনেটিং’ বা চিত্তাকর্ষক শব্দের ‘ফ্যাসি’ একই শব্দ। দেখিলাম রবীন্দ্রনাথের চিরন্তনতা, সমগ্রতা অথবা নতুন প্রবর্তনা মানে অসুস্থতা প্রভৃতি প্রস্তাবও ফ্যাসিচিন্তা ছাড়াইয়া যায় নাই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সাহিত্যধর্ম’ ও ‘সাহিত্যে নবত্ব’ প্রভৃতি প্রবন্ধের সহিত এয়ুরোপে প্রচারিত ফ্যাসিবাদ নামক চিন্তাধারার পার্থক্যটা কোথায়? উত্তর: সুমিতা চক্রবর্তীর ব্যাখ্যা সত্য হইলে, পার্থক্য বিশেষ নাই।’(খান, ২০২২: ৪৮)

ঘ) ‘মহিমার অবসান’ অথবা বর্তমানের কবি।

শুধু কাজী আবদুল ওদুদ কিংবা হুমায়ুন কবির নহেন, আরো অনেকেই এই সত্যে সন্দেহ রাখেন যে নজরুলের সঙ্গেই আধুনিক বাংলা কবিতার জন্ম। তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন, গত শতাব্দীর তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি নজরুল ইসলাম ‘আমার কৈফিয়ৎ’ কবিতাটি লিখিয়াছিলেন। এই কবিতার অর্থ তাঁহারা জানেন বলিয়া আজও মনে হয় না। তাঁহাদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করি, অনুগ্রহ করিয়া জার্মান তত্ত্বজ্ঞানী বাল্টার বেনিয়ামিন রচিত ‘পুনর্জননী কলাকৌশলের যুগে শিল্পকলা’ নামক প্রবন্ধটি পড়িবেন (বেনিয়ামিন ২০০৬ক)। এই প্রবন্ধের সার প্রস্তাব অনুসারে মহিমার অবসানেই মাত্র আধুনিকতার জন্ম।

মহিমার চারিটি অঙ্গ বেনিয়ামিন নির্দেশ করিয়াছিলেন: এইগুলির অপর নাম যথাক্রমে, ১. সৃজনশীলতা, ২. প্রতিভা, ৩. চিরকালের মর্যাদা এবং ৪. বোধাতীতের হাতছানি। বেনিয়ামিনের মাত্র এক দশক আগেই নজরুল এই সত্যে সহজ ভ্রমণ করিয়াছিলেন(ইসলাম ১৯৬৭)। তাহাতে কি সন্দেহ আছে!

কাজী নজরুল ইসলামের ‘আমার কৈফিয়ৎ’ কবিতাই প্রমাণ করে কবিতায় মহিমার অবসান অর্থাৎ আধুনিক বাংলা কবিতার তত্ত্বগত প্ৰতিষ্ঠা তাঁহার হাতেই সম্পন্ন হইয়াছিল। মহিমার অবসানেই আধুনিকতার সূত্রপাত-ইহার উদাহরণ বাল্টার বেনিয়ামিন ফরাশি কবি শার্ল বোদলয়ারের কবিতায় খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন।(বেনিয়ামিন ২০০৬খ) আমরা নজরুল ইসলামে ইহাই দেখিয়াছিলাম।’ (খান, ২০২২: ৭৮-৭৯)

উল্লিখিত চারটি উদ্ধৃতির মধ্যে শেষোক্ত মন্তব্যটি সলিমুল্লাহ খানের ‘নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা’ প্রবন্ধের। এখানে লেখক নজরুল ইসলামের কবিতা আদৌ বাংলা আধুনিকতার সূচনায় যুগপ্রবর্তক কিনা—এই বিতর্ক ঘিরে সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মতভেদগুলো বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি কাজী আবদুল ওদুদের মূল্যায়ন, হুমায়ুন কবিরের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং বাল্টার বেনিয়ামিনের ‘অরা’ তত্ত্ব টেনে দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে দেখিয়েছেন, নজরুলের ভাষা ও বিদ্রোহ বাংলা কবিতায় নতুনত্ব এনেছে, যদিও ‘পূর্ণাঙ্গতা’ ও ‘ঐতিহাসিক মর্যাদা’ প্রসঙ্গে বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিও রয়েছে। প্রবন্ধে বলা হয়েছে—নজরুলের কবিতা ব্যক্তিগত চেতনা, বিদ্রোহ ও সমাজচিত্রের জায়গা থেকে আধুনিক বাংলা কবিতায় এক অনন্য স্বাতন্ত্র্য এবং প্রাণশক্তি এনে দেয়, আর তাঁর কবিতার ভাষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই বাংলা আধুনিকতার ধারায় অন্যরকম মাত্রা যোগ করে।

সলিমুল্লাহ খান শেষ পর্যন্ত দেখান, কবিতার ঐতিহাসিক শক্তি ও ভাষার গভীর অস্তিত্বের দ্বন্দ্ব থেকে বাংলা কবিতার নবজন্ম এবং আধুনিকতার নির্ধারণ ঘটে—এটাই নজরুল ও আধুনিকতা আলোকপাতের মূল অনুসন্ধান। তুলনামূলক পাঠে তিনি দেখান, নজরুল, রবীন্দ্রনাথ, বোদলেয়ার বা বেনিয়ামিন—সবাই আধুনিকতার সংকট ও নবজন্মের সংলাপে যুক্ত।

৪.

সলিমুল্লাহ খানের ভাষ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নতুনত্ব আছে। প্রথমত, তিনি নজরুলের কবিতাকে আধুনিকতার বিতর্কের মধ্যে রেখে শুধু ঐতিহাসিক মূল্যায়ন করেননি—তিনি একই সাথে ভাষাতাত্ত্বিক, দর্শন-বিশ্লেষণধর্মী ও আন্তর্জাতিক সমান্তরালে (বিশেষত বেনিয়ামিন ও বোদলেয়ারের আলোকে) মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন। দ্বিতীয়ত, নজরুলের ভাষা ও ব্যক্তিসত্তার বিপ্লবকে ‘অরা’ তত্ত্বে ব্যাখ্যা করা এবং আধুনিকতার ধারণায় তার নতুনরূপ প্রত্যক্ষ করা বাংলা সাহিত্যে তুলনামূলকভাবে অভিনব। এছাড়াও, নজরুলকে কেবল বিদ্রোহী বা ঐতিহাসিক কবি হিসেবে দেখার পরিবর্তে, তাঁর কবিতার গভীর ভাষাবোধ, অলংকার ও আত্মগরিমায় আধুনিকতার সংকট ও সম্ভাবনার সূত্র হিসেবে উপস্থাপন করাই লেখকের মৌল অভিব্যঞ্জনা।

ড. সলিমুল্লাহ খান দেখান, নজরুল তাঁর কাব্যে রাজনৈতিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিল্পের সেই আসল মুহূর্ত—‘অরা’ আবার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। বেনিয়ামিন বলেন: Experience is indeed made poorer in what passes for experience. Ever more frequently one hears, ‘I have done that once before;’ and so everything becomes ever more similar to itself.(অভিজ্ঞতা আসলে যা কিছু অভিজ্ঞতা হিসেবে গণ্য হয়, তা দিয়ে আরও দরিদ্র হয়ে উঠছে। দিন দিন বেশি করে শোনা যায়, ‘আমি আগেও একবার তা করেছি’; আর এভাবে সবকিছু নিজের সদৃশ হয়ে উঠছে আরও বেশি করে।) এই বক্তব্য বর্তমান পৃথিবীর পুনর্নির্মাণ ও বৈচিত্র্যহীনতার সংকটকে বোঝায়। নজরুলের ভাষাও যেন এই অভিজ্ঞতা-দারিদ্র্যকে অতিক্রম করতে চায়।

সলিমুল্লাহ খানের বিশ্লেষণ ফলপ্রসূ হয়, কারণ তিনি কাব্যের উজ্জ্বল, ক্ষণিক অথচ শক্তিশালী মুহূর্তগুলোতে বেনিয়ামিনের ‘অরা’-র পুনরুক্তি ও ভাঙন উভয়কেই সংবেদনশীলভাবে প্রকাশ করেন। এ-বিষয়ে আরও বলা যায়, নজরুলের নির্ভুল পঙ্ক্তির ব্যাখ্যা আর বেনিয়ামিনের তত্ত্বের আলোয় তুলনামূলক পাঠে যেতে হবে—যেমন তিনি বলেন: Aura is the unique phenomenon of a distance, however close it may be.( মহিমা হল দূরত্বের এক অনন্য ঘটনা, তা যতই নিকটবর্তী হোক না কেন।) নজরুলের কবিতাও, পাঠকের কাছে এই দূরত্ব কিন্তু নিত্য-আধুনিক অভিজ্ঞতা ও প্রতীতিকে স্পষ্ট করে তোলে। এভাবে, বেনিয়ামিন ও নজরুলের মিলনে আধুনিকতার সংকট, শিল্পের ব্যক্তিত্ব ও নতুন ভাষার জন্ম সত্যিই উজ্জ্বলভাবে ফুটে ওঠে।

তুলনামূলক পাঠে স্পষ্ট—যেখানে বেনিয়ামিনের দৃষ্টি মূলত শিল্প-অভিজ্ঞতার দূরত্ব, স্বাতন্ত্র্য ও হারানোর বেদনায় গাঁথা (Aura is the unique phenomenon of a distance, however close it may be.), সেখানে নজরুল ভাষার নতুন শক্তি ও ছন্দ-ছবিতে সেই দূরত্ব কাটিয়ে নতুন সংহতি তৈরি করেন।

বাংলা কবিতার বিকাশে নজরুল একদিকে ঐতিহ্যের শিকড়, অন্যদিকে আধুনিক সংকটের ভাষা—উভয়ের সেতুবন্ধন নির্মাণ করেছেন। তাঁর বিদ্রোহের ভাষা আজও সমান প্রাসঙ্গিক; বেনিয়ামিনের মতবাদ সেখানে নতুন ভাবনার দিগন্ত খুলে দেয়। বাংলা কাব্যের আধুনিকতা নিয়ে ভাবতে গেলে, নজরুলের ভাষাগত উদ্ভাবন ও বেনিয়ামিনের ‘অরা’ তত্ত্বের সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা মিলেমিশে বৃহত্তর সাহিত্য-সংলাপ সৃষ্টি করে। বস্তুত সংকীর্ণ সাহিত্যিক পর্যালোচনার বাইরে গিয়ে দর্শন, ইতিহাস, ভাষা, ও সমসাময়িক তত্ত্ব মিলিয়ে নজরুলের মূল্যায়ন ও আধুনিকতা-অন্বেষণে সলিমুল্লাহ খানের অবস্থান যথেষ্ট বৈচিত্র্যময় ও প্রসিদ্ধ।

৫.

সলিমুল্লাহ খানের সাহিত্য সমালোচনায় ‘অরা’ তত্ত্বের প্রয়োগে এবং নজরুল মূল্যায়নে পাঠক হিসেবে আমাদের চোখে যা সবচেয়ে আলাদাভাবে ধরা পড়ে তা হলো- তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক সততা এবং বিশ্লেষণের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। বাংলা সাহিত্যে যখন নজরুলকে মূলত বিদ্রোহী কবি, জনজাগরণের নায়ক কিংবা জাতীয়তাবাদের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করা নিয়মে পরিণত, সলিমুল্লাহ খান এ মূল্যায়নের পরিবর্তে দ্বন্দ্বমূলক, বিশ্লেষণধর্মী এবং আধুনিক এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন।

সলিমুল্লাহ খান নজরুলের ‘মহিমার অবসান’ বিষয়টি খুব গুরুত্বের সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, নজরুল কেবল স্বজাতিগত ঐতিহ্য বা বাঙালিয়ানা–এসবে আবর্তিত নন; বরং তিনি বিশেষভাবে আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মসংকট এবং শিল্প-চেতনার বিকাশ ঘটিয়েছেন। আধুনিক কবিতার ভাষায় নজরুলের প্রবেশ ও কাব্যকলা নির্মাণের বৈশিষ্ট্যকে তিনি সাবলীলভাবে শনাক্ত করেন। এতে নজরুলকে আর সাধারণ ‘বিদ্রোহী’ বলা যায় না—তাঁকে কবিতার ভাষাবিজ্ঞান ও আধুনিক মননের বাঁকে বাঁকে নতুন অর্থে আবিষ্কার করেন সলিমুল্লাহ খান। তিনি নজরুলের সমাজ ও ইতিহাস-চেতনার মূল্যায়ন করেন তাঁর শিল্পীসত্তা ভেঙে ফেলার সাহসে। নজরুলকে কেবল জনগণনন্দিত কবি বলে উচ্চারণ না করে, তিনি তাঁর আত্মদ্বন্দ্ব, সীমাবদ্ধতা, সংকট এবং মহিমার অন্তিম অবলম্বনকেও জনগণের সামনে এনেছেন। তিনি সমসাময়িক উত্তর-আধুনিক সাহিত্যমূল্য ও পশ্চিমা সমালোচনার আলোয় নজরুল-আলোচনার নতুন পরিসর তৈরি করেছেন। সলিমুল্লাহ খানের বিশেষত্ব এইখানেই—তিনি আন্তঃবিদ্যার পরিপ্রেক্ষিত এবং তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নজরুলকে আসলে ‘যুগপ্রবর্তক’ না কেবল সময়ের দ্রোহী—সে প্রশ্ন উন্মুক্ত রেখেছেন। তাঁর ভাষায়, নজরুলের সাহিত্যে ব্যক্তিসত্তা ও জাতিসত্তার সংঘাত, ন্যায়সংগত সামাজিক দ্রোহসহ, গভীর নন্দনতত্ত্বের রূপান্তর ঘটেছে। নতুনত্ব হিসেবে তিনি ভাষাগত নিরীক্ষা, বোধের অস্থিরতা এবং সংকটবোধকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। তিনি রবীন্দ্র-উত্তর আধুনিক কবিতার পরিপ্রেক্ষিতে নজরুলকে বাঙালির আত্মপরিচয়, পরিবর্তন এবং ছন্দ-ভাষার বৈচিত্র্যের সেতুবন্ধনকারী হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি পশ্চিমা সমালোচক বাল্টার বেনিয়ামিনের ভাবনা বাংলায় প্রয়োগ করে দেখান, নজরুলের ‘আমার কৈফিয়ৎ’সহ বেশ কিছু রচনায়, কবিতার ঐতিহ্যগত ভাবমূর্তি ভেঙে দেওয়া হয়েছে—এ দৃশ্যপটে নজরুলের আধুনিকত্ব ধরা পড়ে।

পরিশেষে বলা যায়, সলিমুল্লাহ খান ‘অরা’ তত্ত্বের ব্যবহারে ও নজরুল মূল্যায়নে ঔচিত্যবোধ, আধুনিকতার প্রসঙ্গ এবং দ্বন্দ্বময় ব্যক্তিসত্তা তুলে ধরার আন্তরিকতায় স্বতন্ত্র। আর এভাবেই তিনি বাংলা সাহিত্য-সমালোচনায় একটি বিদগ্ধ, যুক্তিবাদী এবং বিশ্ব-পরিপার্শ্বকেন্দ্রিক(Global-peripheral) বৈশিষ্ট্য যুক্ত করেছেন।

মূল গ্রন্থ :

খান, সলিমুল্লাহ, ২০২২, ঠাকুরের মাৎস্যন্যায় : ভাষা-শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা, মধুপোক

তথ্যনির্দেশ :

১. That which withers in the age of mechanical reproduction is the aura of the work of art… Even the most perfect reproduction of a work of art is lacking in one element: its presence in time and space, its unique existence at the place where it happens to be. (Walter Benjamin, The Work of Art in the Age of Its Technological Reproduccibility)

২. ক) Aura can be said to be the unique phenomenon of a distance, however close it may be.

খ) The unique value of the ‘authentic’ work of art consists in its being imbedded in the fabric of tradition. The ‘authentic’ work of art is unique because of its presence here and now.

গ) The presence of the original is the prerequisite to the concept of authenticity.

ঘ) To see ourselves mirrored in a work of art, to invest it with meaning, to feel it physically- all depend on the aura. The aura is not just the trace of the history of the work, but the quality that emanates from its unique existence.

ঙ) Film and photography strip the aura from the object because the reproduction puts the viewer in control of the image’s perspective and accessibility.

চ) All works of art…derive their authenticity from their auratic mode of presence.

ছ) Experience is indeed made poorer in what passes for experience. Ever more frequently one hears, ‘I have done that once before;’ and so everything becomes ever more similar to itself. (Walter Benjamin, The Work of Art in the Age of Its Technological Reproduccibility)